Название форм и подробностей горного рельефа

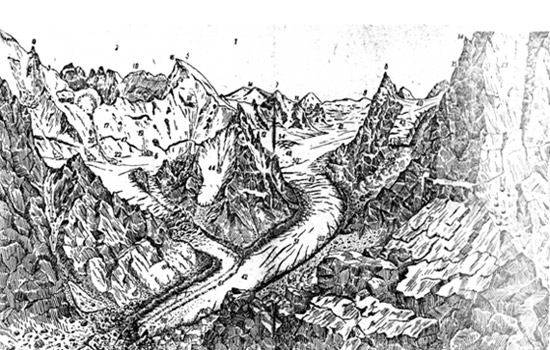

Горная местность характерна особенно разнообразным сочетанием различных форм рельефа и его подробностей. Чтобы уметь правильно указать цель огневым средствам, написать донесение, описать маршрут в горах или вид какой-либо части горного района, каждый боец и командир должен знать следующие названия форм горного рельефа и его подробностей (рис. 82).

Хребет — возвышенность вытянутой формы с крутыми, часто скалистыми, ледовыми или снежными склонами. Хребет, имеющий значительное протяжение и (иногда) ряд вершин, называется основным; хребты, отходящие в стороны от основного, называются боковыми хребтами, или ребрами.

Водораздел — линия хребта, от которой расходятся в противоположные стороны скаты (склоны), определяющие направление стока воды.

Гребень — верхняя часть хребта или вершины, имеющая узкую, заостренную форму. Гребень может быть скалистым, снежным или ледовым.

Вершина — часть хребта, возвышающаяся над окружающей местностью. В зависимости or формы вершины носят различные названия:

- пик — остроконечная вершина;

- купол — вершина с округлыми формами;

- столовая гора — вершина с горизонтальной или несколько наклонной верхней частью.

Котловина — замкнутая впадина между горами; нижняя часть этой впадины называется дном котловины.

Скат (склон) — боковая поверхность хребта, вершины или котловины. По характеру грунтам или покрова скаты бывают травянистые, каменистые (осыпи) и снежные.

По форме скаты делятся на ровные, выпуклые, вогнутые и смешанные.

Перегиб ската — линия, где скат переходит от более крутого к более отлогому или наоборот.

Крутизна ската — угол наклона ската к горизонту.

Осыпь — слой, (нагромождение) камней или обломков скал, лежащих обычно на поверхности склона. В зависимости от величины камней осыпи бывают крупные и мелкие.

3атвердевшая (старая) осыпь осевшая и местами поросшая травой осыпь.

Конус выноса — нанос конической фирмы из камней, снега, гальки или песка, oбpaзованный у нижнего конца лощины.

Подошва (подножье) — место, где скат переходит внизу в сравнительно ровную поверхность.

Вершиной в собственном смысле слова называется высшая точка каждой горы.

Седловина — место между двумя соседями вершинами или пониженное место хребта, от которого в поперечных к хребту направлениях в обе стороны спускаются лощины.

Перевал — седловина, через которую возможен переход с одной стороны хребта на другую.

Долина — широкая впадина между двумя хребтами.

Ущелье — глубокая узкая долина с круто поднимающимися, часто скалистыми склонами.

Теснина — особенно узкая часть ущелья с почти отвесными склонами.

Лощина — круто спускающееся в одном направлении углубление между двумя боковыми хребтами (ребрами).

Желоб — корытообразное углубление, выpытoe падающими камнями, водой или лавинами.

Водослив — линия на дне долины, ущелья или лощины, в которой сходятся их скаты и по которой стекает вода.

Промоина — промытая водой узкая щель на склоне.

Овраг — большая глубокая промоина с крутыми берегами.

Стена или обрыв — скат крутизной более 60°.

Скальные стены могут быть расположены под углом одна к другой; если угол между ними меньше 180°, он называется внутренним, а если больше 180°, — внешним.

Терраса — горизонтальный участок ската, образующий как бы длинную ступень.

Балкон — узкая и короткая терраса.

Плита — гладкий и плоский участок скалы крутизной до 60°.

Бараний лоб — выпуклый участок скалы, сглаженный потоками воды, камнями или ледником.

Уступ — площадка на скате, имеющая вид ступени.

Выступ — часть скалы, выдающаяся из общей поверхности склона.

Скальный зуб — oтдельно стоящая скала, преграждающая путь по гребню.

Снежный карниз — нанос снега, нависающий под действием ветров над одним из склонов гребня.

Снежная подушка — толща снега, отложенная ветром под карнизом.

Трещина — щель в скале, имеющая такую ширину, что в нее можно вставить крюк или пальцы руки.

Расщелина — щель в скале, настолько широкая, что в ней может уместиться рука или нога.

Камин — вертикальная щель или углубление в скале, настолько большое, что в него может поместиться человек.

Снеговая линия — линия, выше которой атмосферные осадки выпадают всегда в виде снега.

Сухой свежий снег — пушистый или порошкообразный снег, выпадающий при низкой температуре.

Сухой старый снег — грязно-белый или желтоватый снег, встречающийся в виде осевших или наветренных пластов.

Сырой (влажный) снег — липкий снег, выпадающий при температуре выше нуля или подвергшийся действию лучей солнца.

Крупа — маленькие шарики сырого снега, выпадающие в грозу.

Мокрый кашеобразный снег — снег, пропитанный водой вследствие таяния при оттепели или под действием лучей солнца.

Фирн — зернистый снег, образующийся из свежего снега под действием солнечных лучей и спрессовывания. Фирн отличен тем, что в течение суток он меняет характер, переходя от рыхлого состояния днем в плотное к заходу солнца. Фирн является переходной формой от снега ко льду.

Ледник — массы льда, сползающие в виде ледяных рек с фирновых полей и заполняющие в высоких горах долины.

Долинный ледник — ледник, спускающийся по пологому руслу. Висячий ледник — ледник, спускающийся по крутому руслу. В конце такого ледника периодически происходят обвалы льда.

Переметный ледник — ледник, сползающий на обе стороны хребта.

Фирновый цирк — фирновое поле, имеющее круглую чашеобразную форму.

Подгорная трещина — глубокая зигзагообразная трещина, образованная вдоль подошвы крутых фирновых склонов, примыкающих к фирновому полю или цирку, питающему ледник.

Язык — нижняя конечная часть ледника.

Ледопад — беспорядочное нагромождение ледяных глыб в местах перегибов ложа ледника.

Серак — отдельно торчащая ледяная глыба в ледопаде.

Сброс — отвесная, периодически обваливающаяся ступень фирнового поля.

Береговая трещина — трещина, идущая вдоль ледника в тех местах, где ледопад зажат между скалами.

Поперечная трещина — трещина, образовавшаяся в месте поперечного прогиба ложа ледника.

Рис. 82. Название форм и подробностей горного рельефа:

1- горная цепь, 2 – хребет, 3 – гребень, 4 – ребро (боковой хребет), 5 - вершина, 6 – подошва горы, 7 – пирамида, 8 - пик, 9 – купол, 10 – столовая гора, 11 - плечо, 12 - игла, 13- скальный зуб, 14- седловина, 15- перевал, 16- снежный карниз, 17 – снежный скат, 18- сброс, 19- лавиноопасный склон, 20 – лавинный желоб, 21- лавина, 22- лавинный конус, 23- стена, 24 - лощина, 25- желоб, 26- пробка, 27- камин, 28- расщелина, 29- горизонтальная трещина в скале, 30 - вертикальная трещина в скале, 31- плиты, 32- внутренний угол, 33- наружный угол, 34 - выступ, 35 - уступ, 36 - терраса, 37- балкон, 38 - скальный карниз, 39 – осыпь, 40-плато, 41-фирновый цирк, 42- ледник долинный, 43- ледник висячий, 44- ледник каровый, 45 - ледопад, 46 - сераки, 47 - трещина подгорная, 48 - трещины, закрытые снегом, 49 - трещины поперечные, 50 - снежный мост, 51- трещины продольные, 52- трещины боковые, 53 - трещины радиальные, 54 - трещины сетчатые, 55 - трещина береговая, 56 - язык ледника, 57- ледниковый грот, 58 - горная река, 59 - скальный остров, 60 - морена боковая, 61- морена срединная, 62 - морена береговая, 63 - морена нижняя донная, 64 - морена конечная, 65 - бараньи лбы, 66 - валун.

Продольная трещина - трещина, образовавшаяся в месте продольного прогиба ложа ледника или при выходе его в более широкие ложе.

Радиальная трещина (трещина по радиусу) - трещина, образовавшаяся по внешнему краю поворота ледника.

Угловой ледопад — ледопад, образующийся у внутреннего края поворота ледника.

Грот — отверстие в нижней части языка, из которого вытекает горная речка.

Неплотный фирновый лед — лед, содержащий большое количество воздуха; встречается на обнаженных сбросах и в глубине трещин фирнового поля.

Плотный лед — темный голубовато-зеленый лед, образованный под большим давлением в глубине ледника. Из такого льда состоит основная масса ледника.

Рыхлый лед — сравнительно тонкая, ноздреватая корка, образовавшаяся на поверхности ледника под действием солнечных лучей.

Натечный лед — грязный лед, образовавшийся от замерзания текущей по скату воды; встречается преимущественно в лощинах и содержит в себе песок и мелкий щебень камнепадов.

Морена — расположенная вдоль и в конце ледника гряда камней и песка, обвалившихся на ледник с соседних склонов.

Старая боковая морена — гряда камней, лежащая вдоль ледника на его берегу. Склон старой морены, обращенный к леднику, обычно крут и неудобен для движения.

Боковая морена — гряда камней, лежащая на краю ледника; отдельные камни ее неустойчивы.

Срединная морена — гряда камней, образовавшаяся при слиянии двух ледников и тянущаяся по средине ледника от места слияния до языка.

Концевая морена — гряда камней в конце ледника, образовавшаяся в результате оползания с языка срединной и боковых морен. Заваливая часть лощины ниже ледника, концевая морена сильно затрудняет путь к его языку.

Скальный остров — скала, обтекаемая с обеих сторон ледником и возвышающаяся среди него подобно острову.

___________________

Примерные комплекты обмундирования и снаряжения для горных войск

|

№

|

Условия для

составления

комплектов

|

летом

|

зимой

|

|

Для выполнения

заданий на

высотах до

4000м

|

Для выполнения

заданий на

высотах свыше

4000м

|

Для выполнения

заданий на

высотах более

2000м

|

|

Наименования

предметов

|

Без прохода

трудный участков

|

С проходом

трудных участков

|

Без прохода

трудный участков

|

С проходом

трудных участков

|

Без прохода

трудный участков

|

С проходом

трудных участков

|

|

1.

|

1. Обмундирование

|

|

|

|

|

|

|

|

Рубахи нательн.

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

|

2.

|

Кальсоны нател.

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

|

3.

|

Кальсоны тепл.

|

-

|

-

|

б

|

б

|

б-р

|

б-р

|

|

4.

|

Рубахи теплые

|

р

|

р

|

р

|

р

|

б-р

|

б-р

|

|

5.

|

Шаровары

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

6.

|

Шаровары ватн.

|

-

|

б

|

б

|

б

|

-

|

б

|

|

7.

|

Гимнастерка

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

8.

|

Телогрейка ватн.

|

-

|

б

|

б

|

б

|

-

|

р

|

|

9.

|

Шинель

|

б

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

10.

|

Полушубок

|

-

|

-

|

-

|

-

|

б

|

б

|

|

11.

|

Костюм шторм.

|

-

|

-

|

р

|

р

|

р

|

р

|

|

12.

|

Портянки летн.

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

13.

|

Портянки зимн.

|

р

|

р

|

б-р

|

б-р

|

-

|

-

|

|

14.

|

Чулки полувал.

|

-

|

-

|

-

|

-

|

б-р

|

б-р

|

|

15.

|

Ботинки арм.

|

б

|

-

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

16.

|

Ботинки высоко-

горные

|

-

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

17.

|

Тапочки

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

|

18.

|

Гетры

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

19.

|

Варежки шерст.

с тремя пальц.

|

р

|

р

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

|

20.

|

Рукавицы брез.

|

р

|

р

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

21.

|

Фуражка или

панама

|

б

|

б

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

22.

|

Шапка-ушанка

|

-

|

-

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

23.

|

Подшлемник вязаный

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

|

24.

|

Стальной шлем

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

|

|

2. Снаряжение

|

|

|

|

|

|

|

|

1.

|

Ремень поясной

с плеч. лямками

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

2.

|

Патронные сумки

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

3.

|

Сумка для ручных гранат

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

4.

|

Фляга метал.

с чехлом

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

5.

|

Лопата с чехлом

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

6.

|

Рюкзак с комплектом мешочков (2)

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

7.

|

Котелок

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

|

8.

|

Плащ-палатка

|

р

|

р

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

9.

|

Палатка высокогорная

|

-

|

-

|

р

|

р

|

р

|

р

|

|

10.

|

Мешок спальн.

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

|

11.

|

Грелка

|

-

|

-

|

-

|

-

|

р

|

р

|

|

12.

|

Фонарь(3) электрический

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

|

13.

|

Очки защитные

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

б-р

|

|

14.

|

Веревка альп. (3)

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

|

15.

|

Веревка вспомогательная (3)

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

|

16.

|

Лавинный шнур

(3)

|

-

|

р

|

-

|

р

|

р

|

р

|

|

17.

|

Альпеншток или

Ледоруб (4)

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

|

18.

|

Кошки десятизубые (5)

|

-

|

р

|

р

|

р

|

р

|

р

|

|

19.

|

Крючья скальные (6)

|

-

|

р

|

-

|

р

|

-

|

р

|

|

20.

|

Крючья ледовые (6)

|

-

|

р

|

-

|

р

|

-

|

р

|

|

21.

|

Молоток скальный (6)

|

-

|

р

|

-

|

р

|

-

|

р

|

|

22.

|

Карабины (6)

|

-

|

р

|

-

|

р

|

-

|

р

|

|

23.

|

Лыжи с палками

|

-

|

-

|

-

|

-

|

б

|

б

|

|

24.

|

Маска фланел.

|

-

|

-

|

-

|

-

|

б

|

б

|

|

25.

|

Халат маскиров.

|

-

|

-

|

-

|

-

|

р

|

р

|

|

26.

|

Ремень пяточно-подъемный

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

б

|

Примечания:

1. Предметы, надеваемые на бойца, отмечены буквой «б», предметы, носимые в рюкзаке или на нем, отмечены буквой «р».

2. В благоприятную погоду при выполнении заданий продолжительностью до суток рюкзак и некоторые предметы, носимые в нем, могут распоряжением командования бойцу не выдаваться.

3. Выдаются по одной штуке на каждых трех бойцов.

4. Выдаются на каждых трех бойцов: альпенштоков — 1, ледорубов — 2.

5. Выдаются каждому бойцу по одной паре; при движении по крутым травянистым склонам и по некрутым и коротким обледенелым склонам десятизубые кошки могут быть заменены четырехзубыми.

6. Берутся в необходимом количестве в зависимости от сложности преодолеваемого участка.

_________________________

Типовое оборудование учебно-тренировочного места для альпинистской подготовки войск

Успешное выполнение боевых заданий в горах требует от бойцов выносливости, привычки к длительному пребыванию на больших высотах и умения уверенно, быстро и правильно выполнять ряд специальных приемов.

Это достигается систематической физической подготовкой и отработкой приемов альпинистской техники на специальных занятиях, проводимых на учебно-тренировочных местах и на стрелковых и тактических занятиях (учениях) в горах. Если условия позволяют, то и учебно-тренировочные места должны быть расположены на ближайших горных склонах.

При выборе учебных участков на естественной местности необходимо учитывать:

— степень удаленности учебных участков от места расквартирования части, быстроту и относительное удобство подходов к ним;

— возможность одновременной работы достаточно большого числа обучаемых;

— возможность для проводящего обучение командира наблюдать за обучаемыми и руководить их работой;

— безопасность учебных участков от камнепадов и лавин.

Расположение части вне горных районов не должно приостанавливать горную подготовку войск. В этом случае обучение проводить с использованием подходящих элементов равнинного рельефа (склонов, холмов, снежных наносов, оврагов, речных обрывов, каменоломен), местных предметов и специальных приспособлений.

К предметам типового оборудования учебно-тренировочных мест относятся:

— гимнастические снаряды обычного типа (турник, параллельные брусья, конь с ручками, шведская стенка, гимнастический городок);

— предметы альпинистского снаряжения (альпийская веревка, репшнур, крючья, карабины, молотки, ледорубы и кошки);

— предметы специального оборудования.

Из предметов специального оборудования учебно-тренировочное место должно иметь:

1. Горизонтальное бревно (длиной 10-12 м), установленное на высоте от 0,5 до 2м.

2. Наклонное бревно (длиной 5-8 м), укрепленное одним концом на земле, а другим — на одной стойке, позволяющей изменять угол наклона от 20 до 45°.

3. Качающееся бревно (длиной 8-10 м) с уменьшающимся диаметром к одному его концу, укрепленное толстым концом на неподвижной стойке и имеющее посредине подвижную стойку (козлы), передвигаемую вдоль бревна для изменения степени зыбкости бревна.

Упражнения на бревнах применяются для тренировки в равновесии, преодолении боязни высоты; используются для хождения без нагрузки и с нагрузкой, лицом вперед, боком, спиной, для хождения с приседаниями, с подъемом лежащих на бревне предметов, с поворотами на ходу, с расхождениями при встречах, для прыжков в глубину и для движения в связке.

4. «Ребро» — приспособление из досок (2,5х40х1 000), скрепленных под углом 45°; по нижней части обеих досок в целях задержки ноги при ее срыве с «ребра» прибиваются деревянные бруски; «ребро» накладывается сверху на горизонтальное бревно и закрепляется на нем.

Используется для тренировки в равновесии и для овладения техникой передвижения по ледовым или скальным ребрам и правильной постановки ноги на крутых скалах.

5. «Кочки-камни» — площадка с размещенными на ней на расстоянии от 50 до 120 см разной высоты камнями, пеньками или мешками с песком.

Используются для упражнений в движении по осыпям, моренам и изрезанному трещинами леднику. Упражнения проводятся в одиночном порядке (без нагрузки и с нагрузкой) и в связке.

6. Наклонная плоскость — из скрепленных между собой досок, укрепленных под углом от 30° до 45° на каких-либо естественных или искусственных подставках.

Используется для упражнений в целях укрепления голеностопных суставов и для изучения способов движения по крутым ледовым и скальным склонам и по плитам.

7. Канат — альпийская веревка (20—30 м), подвешенная по возможности на всю длину к надежному суку большого дерева, к брусу, укрепленному на высоком строении и т. п.

Используется для укрепления сгибателей пальцев и плечевого пояса, лазания на руках, для преодоления боязни высоты, для упражнений в подъемах на скалы с помощью стремян и узлов Прусика и в спусках способом Дюльфера и на карабине.

8. Горизонтальный канат — альпийская веревка (15—20 м), подвешенная на высоте 3—5 м между двумя деревьями или стенами зданий.

Используется для упражнений в переправах через трещины и потоки с помощью узлов Прусика или на карабине и для упражнений в переправе грузов и пострадавших людей.

9.Веревочные лестницы: а) с деревянными ступеньками, подвешиваемые вертикально, горизонтально или наклонно к гимнастическому городку или между деревьями, и б) связанные узлами «проводника», подвешиваемые вертикально.

Используются для изучения способов вязки веревочных лестниц и для упражнений в подъемах на высоты и переправах через трещины или потоки.

10. «Скальная стенка» — стенка здания или специальная деревянная стенка, оборудованная карнизом (доской шириной 15 см), горизонтальными и вертикальными деревянными брусками (15х8х8 см), расположенными на разной высоте, и кольцами для подвешивания карабинов и веревок.

Используется для упражнений в движении по карнизам и в движении с помощью выступов и захватов с различными видами страховки.

11. «Камины» — деревянные стенки (высотой 3—4 м), устанавливаемые параллельно стене здания на расстоянии от 50 до 150 см от стены.

Используются для упражнений в движениях по скальным расщелинам.

12. «Трещина» — ров глубиной 3 м и шириной от 0,1 до 2,5 м; в зимнее время на стенках «трещины» намораживается лед.

Используется для упражнений в прохождении ледниковых трещин, в извлечении упавших в трещины людей и подъемов грузов.

13. Блоки — 5—6 колец, ввинчиваемых в перекладину гимнастического городка, для надевания на них карабинов и использования в качестве блоков при упражнениях в подъеме на высоту грузов и людей.

Правила хождения по травянистым, снежным, фирновым и ледовым склонам без кошек и в кошках и правила страховки изучаются на ближайших травянистых склонах; в зимнее время на этих склонах намораживается лед.

В дополнение к упражнениям на «скальной стенке» приемы скалолазания, подъемов и спусков с помощью альпийской веревки изучаются на обрывистом склоне оврага или берега реки (веревки закрепляются за деревья или кольца, ввернутые в прочно вкопанные столбики).

Тренировки на каменистых обрывах речных берегов, оврагов или в каменоломнях проводятся на специальном снаряжении, употребляемом в горах, по заранее намеченным, проверенным и освобожденным от ненадежных камней маршрутам.

_________________________

Вьючный транспорт

1. Вьючный транспорт применяется на путях с крутыми подъемами и спусками, когда отсутствуют колесные пути.

По узким горным тропам возможно движение вьючных животных по одному (гуськом).

Вьючный транспорт состоит из мулов, лошадей, верблюдов и ослов (ишаков).

Наиболее полноценен вьючный транспорт на мулах. На каждого мула можно нагрузить до 110-120 кг.

Нормальный переход мула — 20-25 км, скорость движения — 4-4,5 км/час.

2. Верблюжий вьючный транспорт применяется в горах с мягким грунтом и с подъемами до 20°. В районах с каменистым грунтом, в период дождей и зимой применение верблюжьего транспорта ограничено.

Верблюд поднимает от 150 до 170 кг. Нормальный переход — 20-25 км (6 часов). Скорость хода — 4 км/час.

3. Лошадь может поднять груз весом в 90-100 кг. Нормальный переход — 25-30 км (6-8 часов). Скорость хода — 4-4,5 км.

4. Ослиный (ишачий) вьючный транспорт может быть применен обычно для обслуживания полковых и батальонных звеньев подвоза. Осел (ишак) может поднять груз 50-70 кг. Средний переход — около 25 км в сутки, скорость — 3,5-4 км/час.

5. Местный транспорт может быть использован для подвоза грузов войсковым частям.

Двухколесная арба, запряженная одной лошадью, поднимает груз в 250-300 кг.

Повозка, запряженная парой волов, поднимает 500-600 кг.

Як может нести груз в 50-60 кг. Нормальный переход — около 20 км в сутки. Скорость движения — 2,5-3 км/час. Способен преодолевать крутизну, не доступную для других вьючных животных. На ледяном поле як скользит, но не падает.

_______________________

Расчет движения колонн

При расчете движения общевойсковой колонны в горах следует исходить из следующих норм:

|

Крутизна подъемов и спусков в градусах

|

Средняя скорость движения в 1 час на подъемах и спусках в км

|

Средняя суточная норма перехода при 8-часовом движении в км

|

|

до 5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

|

4

3,5

до 3

2,5

2

1,5

|

до 32

до 28

до 25

до 20

до 15-18

до 15

|

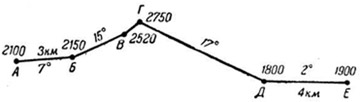

До начала расчета следует вычертить профиль пути или определить крутизну подъемов и спусков по шкале заложений.

Пример расчета движения

|

№

|

Наименование Участков пути

|

Превышение и понижение местности на участке в м или расстояние в км1

|

Время, потребное для преодоления участка пути

|

Время, потребное для преодоления всего пути

|

|

1.

|

От А до Б

|

3 км

|

45 м

|

45 м

|

|

2.

|

От Б до В

|

2520 -2150=370

|

1 час 15 м2

|

2 часа

|

|

3.

|

От В до Г

|

2750-2520=230

|

55 м3

|

2 часа 55 м

|

|

4.

|

От Г до Д

|

2750-1800=950

|

1 час 4+ 2 час 10 м

= 3 час 10 м

|

6 час 05 м

|

|

5.

|

От Д до Е

|

4 км

|

1 час

|

7 час 05 м

|

1 Расстояние в км указывается для участков с крутизной подъемов и спусков менее 10°, где скорость измеряется 4 км/час.

2 Округленно.

3 На высоте от 2500 до 3500 м скорость уменьшается на 25%.

4 250 м выше 2 500 м над уровнем моря, где скорость уменьшается на 25%.

На высоте от 2500 до 3500 м над уровнем моря нормы скорости подъема и спуска меньше указанных на 25%; на высоте от 3500 до 4000 м нормы сокращаются наполовину.

Скорость движения по склонам с глинистым (лессовым) грунтом во время или после дождей понижается на 25-50%.

В горно-таежной местности скорость движения по заболоченным склонам уменьшается на 25%.

На подъемах и спусках крутизной до 18° в колонне могут двигаться артиллерия в запряжке и колесный транспорт; до 25° — артиллерия на вьюках и вьючный транспорт; на подъемах и спусках круче 25° в колонне могут следовать только носильщики, пулеметы, минометы и артиллерия, переносимые людьми или поднимаемые при помощи лебедок, блоков и т. п. приспособлений.